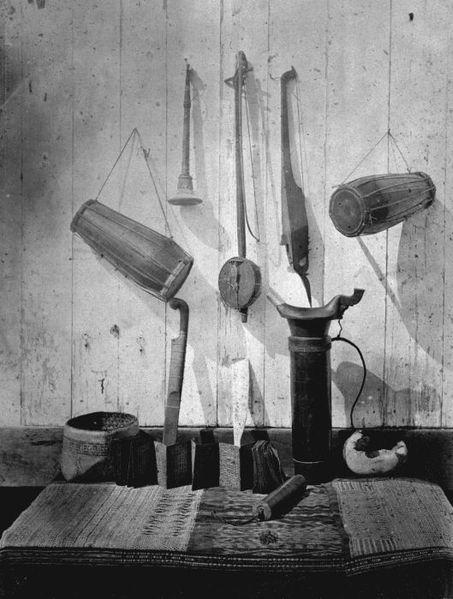

Beberapa alat musik karo tradisional karo :

a.Kulcapi

Kulcapi adalah salah satu alat musik tradisional budaya karo. Kulcapi hampir sama dengan gitar akustik biasa hanya saja bedanya kulcapi hanya mempunyai 2 senar (1 dan 2), kulcapi tebuat dari bahan dasar kayu yang di ukir sedemikian rupa hingga menghasilkan suara yang harmony.

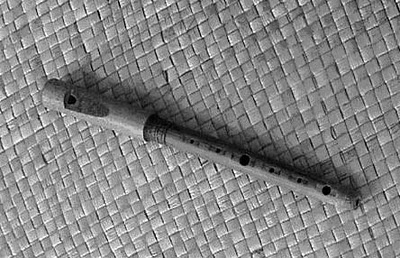

b. Sarune.

1. Anak-anak sarune, terbuat dari daun kelapa dan embulu-embulu (pipa kecil) diameter 1 mm dan panjang 3-4 mm. Daun kelapa dipilih yang sudah tua dan kering. Daun dibentuk triangel sebanyak dua lembar. Salah satu sudut dari kedua lembaran daun yang dibentuk diikatkan pada embulu-embulu, dengan posisi kedua sudut daun tersebut,

2.Tongkeh sarune, bagian ini berguna untuk menghubungkan anak-anak sarune. Biasanya dibuat dari timah, panjangnya sama dengan jarak antara satu lobang nada dengan nada yang lain pada lobang sarune,

3. ampang-ampang sarune, bagian ini ditempatkan pada embulu-embulu sarune yang berguna untuk penampung bibir pada saat meniup sarune. Bentuknya melingkar dnegan diameter 3 cm dan ketebalan 2 mm. Dibuat dari bahan tulang (hewan), tempurung, atau perak,

4. batang sarune, bagian ini adalah tempat lobang nada sarune, bentuknya konis baik bagian dalam maupun luar. Sarune mempunyai delapan buah lobang nada. Tujuh di sisi atas dan satu di belakang. Jarak lobang 1 ke lobang adalah 4,6 cm dan jarak lobang VII ke ujung sarune 5,6 cm. Jarak antara tiap-tiap lobang nada adalah 2 cm, dan jarak lubang bagian belakang ke lempengan 5,6 cm.

5. gundal sarune, letaknya pada bagian bawah batang sarune. Gundal sarune terbuat dari bahan yang sama dengan batang sarune. Bentuk bagian dalamnya barel, sedangkan bentuk bagian luarnya konis. ukuran panjang gundal sarune tergantung panjang batang sarune yaitu 5/9.

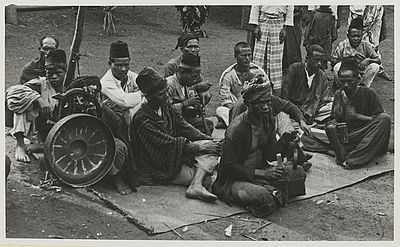

c. Gendang

Alat musik gendang adalah berfungsi membawa ritme variasi. Alat ini dapat diklasifikasi ke dalam kelompok membranofon konis ganda yang dipukul dengan dua stik. Dalam budaya musik Karo gendang ini terdiri dari dua jenis yaitu gendang singanaki (anak) dan gendang singindung (induk). Gendang singanaki di tambahi bagian gerantung. Bagian-bagian gendang anak dan induk adalah sama, yang berbeda adalah ukuran dan fungsi estetis akustiknya

Bagian-bagian gendang itu adalah:

1.tutup gendang, yaitu bagian ujung konis atas. Tutup gendang ini terbuat dari kulit napuh (kancil). Kulit napuh ini dipasang ke bingkai bibir penampang endang. Bingkainya terbuat dari bambu.

2.Tali gendang lazim disebut dengan tarik gendang terbuat dari kayu nangka(Artocarpus integra sp). Salah satu sampel contoh ukuran untuk bagian atas gendang anak adalah 5 cm, diameter bagian bawah 4 cm dan keseluruhan 44 cm. ukuran gendang kecil yang dilekatkan pada gendang anak, diameter bagian atas 4 cm, diameter bagian bawah 3 cm, dan panjang keseluruhan 11,5 cm. Alat pukulnya (stik) terbuat dari kayu

3.jeruk purut. Alat pukul gendang keduanya sama besar dan bentuknya. Panjangnya 14 cm dan penampang dan penampung relatif 2 cm.

Untuk gendang indung, diameter bagian atas 5,5 cm, bagian bawah 4,5 cm, panjang keseluruhan 45,5 cm. Bahan alat pukulnya juga terbuat dari kayu jeruk purut. Ukuran alat pukul ini berbeda yaitu yang kanan penampangnya lebih besar dari yang kiri, yaitu 2 cm untuk kanan dan 0,6 cm untuk kiri. Panjang keduanya sama 14 cm.

(Sumber: dari berbagai sumber)