Raspati (Abdi Ginting) telah lama menjalin cinta dengan Kirana (Mawar O Br Tarigan) profesi Raspati adalah seorang polisi, sedangkan Kirana anak seorang penjudi. Ayah Kirana (Beret Situmorang) mengandalkan Raspati sebagai bekingnya. Royal (Andi Rallo Ginting) telah bercerai dengan Lolita (Vina Astria Br Bangun) gara-gara ibu Royal (Sabarta Br Tarigan) cerewet dan menginginkan menantunya orang Karo. Perceraian ini menyebabkan Lolita bekerja di sebuah Kafe. Ketika Royal membeli tanah ayah Kirana, dia jatuh hati kepada Kirana. Bagaimanakah keputusan Raspati ketika komandannya menugaskan Raspati untuk menangkap ayah Kirana yang sedang berjudi ?

Seni dan Budaya

Katika

Pada dasarnya, masyarakat tradisional Karo adalah masyarakat yang agraris. Agraris dalam artian, segala aktifitas sosialnya berkaitan dengan kehidupan bertani (mata pencarian mayoritas masyarakat Karo adalah bertani), sehingga untuk mencapai kesejahtraannya dibutuhkan keuletan dalam mengelola tanah sebagai media dasar dalam kegiatan bertani.

Dalam perjalanannya sebagai masyarakat yang agraris, untuk memaksimalkan hasil dari pengolahan tanah (bertani) yang dilakukan, maka masyarakat Karo bukan hanya (telah) mampu menciptakan alat-alat pertanian (alat tradisional) untuk mengolah tanah, namun juga dalam hal pemberdayaan bibit unggul, pemilihan jenis tanaman, dan perawatan tanaman, tetapi juga telah mampu melakukan prediksi tanam (kapan saat menanam dan kapan saat menuai yang tepat/cocok) agar mencapai hasil yang maksimal.

Prediksi tanam tersebut, seperti yang kita ketahui dalam kehidupan masyarakat agraris secara umun, ini berkaitan dengan masa tanam dan masa menuai. Jadi, dalam hal ini dibutuhkan pengetahuan akan kondisi alam yang berkaitan dengan cuaca (iklim) yang mungkin akan terjadi dalam tiap-tiap waktu dalam prediksi minimal satu tahunnya. Dalam hal ini, masyarakat tradisional Karo telah mampu mengembangkan satu sistem yang disebut dengan “Katika.” Mungkin bagi sebagian orang katika ini masih terdengar asing, akan tetapi masyarakat Karo telah mengenal dan menerapkannya dalam setian aspek kehidupannya (bukan hanya untuk keperluan bertani saja).

KATIKA, adalah salah satu ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Karo, yang meliputi: pembagian waktu (namis si lima), hari (wari si telu puluh), bulan (paka sepuluh dua), dan juga arah mata angin (dasa siwaluh).

Kebun Tarigan dan Gendang Lima Puluh Kurang Dua

Oleh Arbain Rambey (KOMPAS)

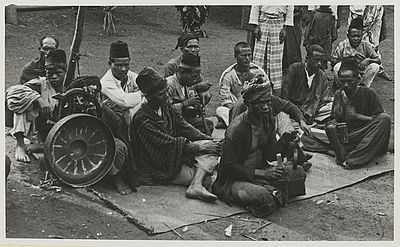

MENYADARI bahwa seseorang cuma sendirian di dunia ini, biasanya rasa kesepian akan muncul. Ini yang dialami Kebun Tarigan, pemusik tradisional Karo yang tinggal di Medan.

Namun, kesepian Tarigan bukanlah kesepian dalam arti sebenarnya karena ia tidak ditinggalkan siapa pun. “Kesepian” Tarigan-bahkan sudah menjurus menjadi “ketakutan”-timbul melihat kenyataan bahwa tinggal dirinyalah orang yang menguasai musik Limapuluh Kurang Dua dalam tradisi Karo.

“Apalagi usia saya sudah 71 tahun. Kalau tidak ada yang meneruskan, musik ini akan punah. Saya sudah cek ke mana-mana. Sudah tidak ada lagi orang yang menguasai musik ini,” kata Tarigan dengan prihatin.

Musik Limapuluh Kurang Dua adalah deretan lagu-lagu tradisional Karo yang hanya dilantunkan pada acara-acara besar seperti saat kematian raja atau dukun besar, juga peresmian rumah adat.

Nama musik ini memang aneh. Jumlah lagu yang dilantunkan memang 48, namun penyebutannya haruslah tetap begitu. Musik Limapuluh Kurang Dua.

“Lagunya tetap lima puluh sesungguhnya. Yang 48 dimainkan manusia, sedangkan yang dua lagi dimainkan roh-roh yang ada di alam semesta ini,” kata Tarigan dengan mimik sama sekali tidak bergurau.

Jadi, ini memang masalah budaya. Dalam hemat Tarigan, bila musik ini hilang, berarti hilang juga sebuah mata rantai kebudayaan Indonesia secara keseluruhan. Ditemui di rumahnya di ujung landas pacu Bandara Polonia Medan, Tarigan berusaha meyakinkan siapa pun bahwa kekayaan budaya harus dilestarikan dengan cara apa pun.

Di sinilah ketakutan Tarigan muncul. Ia tidak tahu bagaimana melestarikan Musik Limapuluh Kurang Dua di tengah dunia yang sudah hiruk-pikuk dengan lagu-lagu baru yang sangat berbeda dari lagu tradisi itu.

***

PROBLEM utama pada musik tradisional di Indonesia saat ini adalah pada masalah penotasiannya. Banyak musik tradisional sudah punah karena hanya diwariskan secara lisan, sementara peminat makin sedikit dan para pakarnya sendiri tidak menguasai teknik penotasian musik maupun teori tari yang mereka kuasai itu.

“Saya masih terus mencari murid, tetapi sampai sekarang belum ada yang mau saya ajari. Termasuk anak saya sendiri menolak,” papar Tarigan sambil menghela napas panjang.

Tarigan pun belajar musik Limapuluh Kurang Dua saat usianya sudah 30-an tahun pada awal tahun 1960-an. Waktu itu, seorang guru bernama Renda Sinuraya sedang mencari murid, dan Tarigan menerima uluran tangan sang guru.

“Saya jadi murid saat sudah punya anak-istri. Saya mau menjadi murid karena tergetar pada kemagisan musik ini,” papar Tarigan. Kompas pun merasa serasa di alam lain saat mendengar Tarigan memainkan sepotong musik Limapuluh Kurang Satu dengan satu serunai saja.

Menurut Tarigan, saat ini generasi muda Indonesia cenderung menyukai musik modern yang mudah dicerna tanpa banyak merenungkannya. Saat ini, pada acara Karo apa pun, umumnya alat musik keyboard yang dipakai dengan lagu-lagu pop dinyanyikan sambil bergoyang.

“Tanpa ingin menyalahkan aliran musik apa pun, kenyataannya generasi sekarang tidak pernah mau repot terlibat dengan musik tradisional yang sering mereka sebut kampungan dan ketinggalan zaman,” jelas Tarigan.

Kalaupun ada orang yang tertarik belajar musik Limapuluh Kurang Dua saat ini, orang itu pun pasti akan terbentur pada masalah waktu. Mempelajari musik ini sungguh butuh konsentrasi yang luar biasa tinggi. Semua lagu harus dihapal luar kepala karena memang belum ada notasi untuk itu.

Secara total, musik Limapuluh Kurang Dua membutuhkan waktu sekitar satu jam untuk menyelesaikannya. Ada beberapa jeda di antara lagu-lagu itu, dan jeda-jeda ini pun sudah ada standarnya.

“Untuk mempelajarinya jelas butuh waktu lama. Walau diturunkan secara lisan, musik ini punya pakem yang tetap dan tidak boleh dimodifikasi,” jelas Tarigan.

MUSIK Limapuluh Kurang Dua memang sebuah repertoir rumit. Selain harus didahului dengan sesajen yang terdiri dari beras, sirih, tikar, pisau, uang dirham (koin emas), dan kain putih, para pemainnya pun harus menyiapkan diri secara mental. Ada pemusik pengiring yang berpuasa dulu sebelum memainkan musik ini.

“Pada suku lain pun ada musik yang tidak bisa dimainkan sembarangan. Saya dengar di Keraton Solo ada gamelan dan juga tari yang hanya dimainkan pada saat-saat khusus,” ujar Tarigan.

Setiap memainkan musik Limapuluh Kurang Dua, Tarigan yang memainkan serunai buatannya sendiri akan diiringi dua buah gendang, sebuah gong besar dan sebuah gong kecil. Serunai mengeluarkan bunyi dari getaran daun kelapa hijau yang dijepit di bibirnya.

Ada beberapa tahapan dalam memainkan musik Limapuluh Kurang Dua. Seluruh tahapan menggambarkan alam semesta, memadukan segenap elemen yang ada, serta menggabungkannya dengan kehidupan secara total dalam delapan penjuru angin.

Tahapan pertama adalah tahapan Persentabin atau pembukaan yang terdiri dari sembilan lagu. Tahapan ini adalah penghormatan kepada segenap hadirin dan alam semesta.

Tahap selanjutnya adalah Perang Belin yang terdiri dari empat lagu, lalu tahapan Ndungu Gendang Sipitu yang sesuai namanya terdiri dari tujuh lagu.

Disusul kemudian dengan Ndudu yang terdiri dari tujuh lagu, Pekekeken yang terdiri dari sembilan lagu, Gendang Guru yang terdiri dari tujuh lagu, serta ditutup dengan Katonengkatoneng sampai selesai.

***

BELUM lama ini Tarigan agak bernapas lega. Seorang tokoh masyarakat Karo, Darwan Perangin-angin, sudah merekam musik Limapuluh Kurang Dua ini ke dalam pita magnetik. Menurut rencana, Darwan akan memindahkan rekaman magnetik itu ke cakram compact disk agar lebih awet dan bisa disebarluaskan.

“Tetapi, saya tetap khawatir. Rekaman itu tidak mengajarkan apa-apa. Orang tidak bisa belajar musik ini dari sekadar mendengarkan. Ada teknik yang harus dipelajari dengan tatap mata kepada gurunya,” kata Tarigan.

Untuk menyambung rekaman ini, Darwan Perangin-angin berencana merekam dengan pita video agar bisa terekam pula teknik-teknik peniupan serunai. Bagi Tarigan, setidaknya rekaman ini adalah sarana mencegah kepunahan musik Limapuluh Kurang Dua.

“Barangkali nanti ada ahli musik yang bisa menotasikannya. Saya harapkan agar musik ini bisa dimainkan sampai kapan pun dari notasi itu,” kata Tarigan setelah mendengarkan rekaman permainannya.

Kini, sambil tetap berharap agar ada orang mau belajar musik Limapuluh Kurang Dua, Tarigan melakukan berbagai upaya dengan caranya sendiri agar musik Karo tidak punah. Mantan tukang cukur dan pensiunan guru ini setiap hari terus membuat alat musik serunai.

Berbahan kayu selantam, cangkang bulus, dan daun kelapa hijau, setiap tiga bulan ia menghasilkan sebuah serunai halus. Umumnya serunai buatan Tarigan dibeli pemusik-pemusik tradisional yang jumlahnya juga sudah tidak banyak lagi saat ini.

“Saya cinta sekali pada musik Karo. Segala upaya akan saya lakukan agar dia lestari,” kata Tarigan. (ARBAIN RAMBEY)

Sumber : karosiadi

Tambahan

Komposisi Gendang Lima Puluh Kurang Dua

1. Perang-perang Alep Empat Kali

2. Gendang Pendungi

3. Gendang Sunkun Berita Alep Empat Kali

4. Gendang Perang-siperangen

5. Gendang Terus Perang

6. Gendang Pendungi

7. Gendang Ngelingkah Alep Empat Kali

8. Gendang Umang

9. Gendang Pemungkah

10. Gendang Sual-Sual

11. Gendang Siempat Terpuk

12. Gendang Angki-angki

13. Gendang Cak Gugung

14. Gendang Lingga Alep Empat kali

15. Gendang Dumai

16. Gendang Jawi Guru

17. Gendang Pendarami

18. Gendang Sabung Katukup

19. Gendang Katoneng-Katoneng

20. Gendang Kata Teman

21. Gendang Begu Deleng

22. Gendang Diden-diden

23. Gendang Didong-didong

24. Gendang Musuh Suka

25. Gendang Perang Malesa

26. Gendang Empet-Empet

27. Gendang Tembut

28. Gendang Kuda-kuda

29. Gendang Pemuncak

30. Gendang Arimo Ngajar Bana

31. Gendang Tambuta

32. Gendang Kaba-kaba

33. Gendang Tampul-tampul Biang

34. Gendang Pagar

35. Gendang Tungkat

36. Gendang Peselukken

37. Gendang Silengguri

38. Gendang Kelayaren

39. Gendang Toba

40. Gendang Pak-Pak

41. Gendang Pedah-Pedah

42. Gendang Perang Balik

43. Gendang Balik Sumpah

44. Gendang Balik Gung

45. Gendang Pendungi

46. Gendang Mulih-mulih

47. Gendang Teger Rudang

48. Gendang Jumpa Malem

Ndikkar Seni Silat dan Tari Karo

Adalah kantor redaksi Sora Sirulo yang menjadi tempat bercengkerama sekaligus “mencicip” latihan dasar pencak silat khas Karo, pada Jumat (29/7) lalu. Walau yang hadir bisa dihitung dengan jari, setidaknya kami semua memiliki pendapat yang sama mengenai seni bela diri tradisionil (dalam bahasa Karo disebut Ndikkar). Prihatin. Yakni, mulai pupusnya identitas yang menunjukkan kami sebagai bangsa yang kaya akan budaya dan nilai Timur.

“Saya lebih senang melatih Ndikkar* untuk sedikit orang, dengan niat yang sungguh-sungguh belajar,” ujar bang Yakinsyah Brahmana (47 tahun). Dalam lintas bincang kami, sempat saya mengutip bahwa dirinya adalah salah satu dari dua orang yang menguasai seni Ndikkar, tak hanya sebagai bela diri namun juga digunakan dalam tarian tradisional.

Maka, kantor redaksi ini pun disulap sementara jadi dojo mini. Kami lalu dibimbing mulai dari cara mengikat sarung (menjadi semacam sabuk) dan memasang bulang (kain penutup kepala), hingga gerak dasar Rampung Belo** dan Tare-tare Bintang.

yakinsyah brahmana

Dalam seni beladirinya, Ndikkar digunakan untuk menyambut serangan lawan. Dijelaskan bang Yakinsyah, teknik yang dijunjung Pandikkar, atau mereka yang menguasai Ndikkar, ialah menjatuhkan lawan dengan menggandakan daya tolak lawan dengan tenaga dari Pandikkar sendiri. “Kita tidak menyerang lawan, tetapi memanfaatkan setiap celah untuk menjatuhkannya,” imbuh abang yang juga dikenal dengan nama Kawar ini***.

Keluwesan gerak tangan dalam Ndikkar sepintas mirip dengan tari piring dari Padang, Sumatera Barat. Karenanya, dalam latihan perdana ini bang Yakinsyah meminta kami menggunakan piring kecil. Menjaga keseimbangan piring saat digerakkan memutar dari pinggang hingga ke atas kepala adalah agar terbiasa bila menerapkan Ndikkar secara tangan kosong, katanya.

“Sebenarnya ada 48 jurus mayan,” kata bang Yakinsyah. Dia melanjutkan, para muridnya di Belanda telah mempelajari jurus pertahanen, langkah 2, langkah 7, tare-tare bintang, jile-jile sarudung, pertahanen harimau, pertahanen pedi, dan sebagainya. “Setidaknya para siswa sudah dapat buang lepas****.”

Dia juga mengatakan, di masa perjuangan melawan penjajah, para Pandikkar biasa mengirim sandi-sandi khusus melalui gerakan yang sudah saling dimahfumi sesama mereka. Jika dibandingkan, mungkin mirip dengan sandi bendera Pramuka saat ini.

Ndikkar, ‘harimau’ yang tertatih

Kembali pada bincang-bincang mengenai keprihatinan kami atas Ndikkar ini, bang Yakinsyah juga mengakui bahwa minat pemuda Karo untuk mempelajari Ndikkar kian tergerus seiring zaman. Laiknya harimau yang tertatih, generasi muda Karo yang mestinya menopang keharuman Ndikkar cenderung mengabaikan harta budaya dan seni tradisional ini.

Sikap berbeda malah ditunjukkan generasi muda dari Negara Kincir Angin, Belanda. “Setidaknya lebih dari 200 orang telah belajar ndikkar Karo disini, oleh sebab itu suatu saat bisa saja pandikkar-pandikkar akan datang dari Belanda ini dan kita akan belajar dari mereka,” kata bang Yakinsyah.

Bang Yakinsyah mengajar Ndikkar di sebuah sekolah Kristen Oikumene di Groningen Belanda, yaitu Dom Helder Camara, Oecumunes Bassies Schooler, Noord Netherlands. Para siswa SD di sekolah tersebut merasa bangga dapat mempelajari dan mempraktekkan Ndikkar tersebut.

Bang Yakinsyah mengajar Ndikkar di sebuah sekolah Kristen Oikumene di Groningen Belanda, yaitu Dom Helder Camara, Oecumunes Bassies Schooler, Noord Netherlands. Para siswa SD di sekolah tersebut merasa bangga dapat mempelajari dan mempraktekkan Ndikkar tersebut.

Bang Yakinsyah sendiri banyak belajar gerakan-gerakan mayan dari beberapa guru mayan Karo sejak tahun 1981 hingga tahun 1992, ketika dia masih berprofesi sebagai tourist guide di Berastagi dan Sungai Alas. Beliau belajar dari beberapa guru, seperti Seter Sembiring (Lau Baleng), Pa Kuling-Kuling atau Menet Ginting (Lau Cimba), Pa Johan Barus (Pendekar Buntu), Belat Tarigan (Kaban), Tagok Peranginangin (Lau Buluh), dan berbagai informasi dari Ginting Capah (Sibolangit) dan Tukang Ginting (Berastagi).

Menurutnya, sikap enggan untuk membagikan pengetahuan Ndikkar adalah akar dari fenomena hilangnya seni beladiri ini di buminya sendiri. “Banyak dari kita yang hanya mengajarkan 7 jurus, padahal dia tahu 10 jurus. Ini amat berbeda dari masyarakat Eropa yang terus berupaya mengimprovisasi 10 jurus tadi menjadi lebih banyak.”

Bang Yakinsyah pun tak sungkan mudik, guna menerima undangan Sora Sirulo, untuk memberi pelatihan Ndikkar bagi sejumlah kaum muda yang berminat mempelajarinya. Selain di Medan, dia juga memberi bimbingan serupa di Desa Limang, Kabupaten Tanah Karo.

“Sekarang ini, saya beri latihan dasar dulu. Namun, saya yakin kita bisa belajar hingga konsep gerak tariannya,” tuturnya kepada kami, pada Minggu (31/7) lalu, yang menyusut pesertanya dari 8 orang hingga 3 orang saja.

Meski sedikit, bang Yakinsyah berharap pengetahuan Ndikkar ini tidak terkubur, namun terus disebarkan ke banyak generasi muda dalam negeri sendiri. Sebuah gebrakan yang mengingatkan pada perkataan Presiden Soekarno: “… Tetapi betapa pun panjangnya sebuah perjalanan, ia harus dimulai dengan langkah-langkah pertama, dan itu mulai kami lakukan.”

Setidaknya, upaya menjaga sang ‘harimau’ tetap mengaum bangga di bumi sendiri: Sumatera Utara, Indonesia. (sumber : bloggersumut)

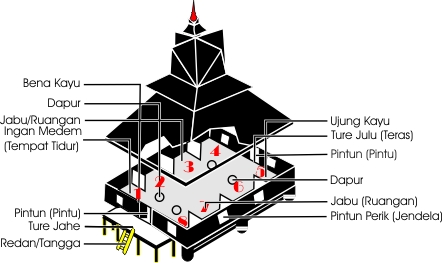

Rumah Adat Karo

Pada masyarakat Karo terdapat suatu rumah yang dihuni oleh beberapa keluarga, yang penempatan jabu-nya didalam rumah tersebut diatur menurut ketentuan adat dan didalam rumah itu pun berlaku ketentuan adat, itulah yang disebut dengan rumah adat Karo. Rumah adat Karo ini berbeda dengan rumah adat suku lainnya dan kekhasan itulah yang mencirikan rumah adat Karo. Bentuknya sangat megah diberi tanduk. Proses pendirian sampai kehidupan dalam rumah adat itu diatur oleh adat Karo, dan karena itulah disebut rumah adat.

Berdasarkan bentuk atap, rumah adat karo dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

a. Rumah sianjung-anjung

Rumah sianjung-anjung adalah rumah bermuka empat atau lebih, yang dapat juga terdiri atas sat atau dua tersek dan diberi bertanduk.

b. Rumah Mecu

Rumah mecu adalah rumah yang bentuknya sederhana, bermuka dua mempunyai sepasang tanduk. Sementara menurut binangun, rumah adat Karo pun dapat dibagi atas dua yaitu:

a. Rumah Sangka Manuk

Rumah sangka manuk yaitu rumah yang binangunnya dibuat dari balok tindih-menindih.

b. Rumah Sendi

Rumah sendi adalah rumah yang tiang rumahnya dibuat berdiri dan satu sama lain dihubungkan dengan balok-balok sehingga bangunan menjadi sendi dan kokoh. Dalam nyanyian rumah ini sering juga disebut Rumah Sendi Gading Kurungen Manik.

Rumah adat Karo didirikan berdasarkan arah kenjahe (hilir) dan kenjulu (hulu) sesuai aliran air pada suatu kampung.

Jabu dalam Rumah Adat

Rumah adat biasanya dihuni oleh empat atau delapan keluarga. Penempatan keluarga-keluarga itu dalam bagian rumah adat (jabu) dilakukan berdasarkan ketentuan adat Karo. Rumah adat secara garis besar dapat dibagi atas jabu jahe (hilir) dan jabu julu (hulu). Jabu jahe terbagi atas jabu bena kayu dan jabu lepar benana kayu. Demikian juga jabu kenjulu dibagi atas dua, yaitu jabu ujung kayu dan jabu rumah sendipar ujung kayu. Inilah yang sesungguhnya disebut sebagai jabu adat. Rumah-rumah adat empat ruang ini dahulunya terdapat di Kuta Buluh, Buah Raja, Lau Buluh, Limang, Perbesi, Peceren, Lingga, dan lain-lain.

Ada kalanya suatu rumah adat terdiri dari delapan ruang dan dihuni oleh delapan keluarga. Malahan kampung Munte ada rumah adat yang dihuni oleh enam belas keluarga. Dalam hal rumah adat dihuni oleh delapan keluarga, sementara dapuar dalam rumah adat hanya ada empat, masing-masing jabu dibagi dua, sehingga terjadilah jabu-jabu sedapuren bena kayu, sedapuren ujung kayu, sedapuren lepar bena kayu, dan jabu sedapuren lepar ujung kayu.

Sumber: Darwin Prinst

Sekin Mbaru Tukur

[dropcap]M[/dropcap]ulih nande i Tiga Nderket nari, kusungkaun kai babana i Tiga nari. “Enda, ndai kubaba sekin sada, perlu kita rusur sekin ntah naka tualah, naka ranting ntah nggelat-gelat kai gia”, nina nande ngaloi.

Enta dage kentisik sekin e, nta ku takilken ku buluh ah lit perlungku. Tak, kutakilken, tuhu entelap, trak, trak ntah telu kali ah denga ku takilken enggo melduk, ku tuktukken, ku takilken ka, melduk, ku tuk-tukken ka, ku takilken minter ka meldek, rupana sekin enda kurangsa mbalo

Kita alat ibas tan Tuhan, tapi adi bagi sekin kurangsa mbalo kin kurang nge sikapna, sung ku Gereja, sung lang, sung ngoge kata Dibata, sung lang, sung tutus sung meldus e sitik pe la sikap

enda bagin arah Anding Andingen Karo